'월드 오브 워크래프트'를 열심히 플레이하던 시절, '뫄뫄 하면 효도하겠습니다', '뫄뫄하면 게임 끝내겠습니다' 같은 말을 했던 기억이 와우저라면 남아있을 것이다. 기자에겐 그 '뫄뫄'가 아서스였다.

'리치킹만 잡으면 와우 끊고 성실한 사회인이 되겠다', '효도하겠다' 같은 소리를 하며 정공을 뛰어 결국 리치킹 하드 서버 최초킬 칭호를 달았던 기억이 난다. 그래도 못 접고 오래 플레이했지만 리치킹 레이드는 정공을 은퇴하고 라이트 게이머가 되는 계기가 되었다.

지금은 콘솔게이머이자 트로피헌터가 된 기자가 근 수년 사이 가장 열심히 플레이한 게임을 꼽는다면 단연 디비전 시리즈이다. 디비전 1편만 200시간 넘게 플레이했는데, 세계구 트로피헌터들과 경쟁중인 기자에게 하나의 게임에 200시간을 쏟아넣는 경험은 근 5년 사이 디비전이 유일했다.

디비전 플래티넘 트로피를 획득하고 DLC를 조금씩 즐기다 2가 나와 2를 플레이하던 와중에 디비전2의 확장팩 '뉴욕의 지배자들'이 3월 출시된다는 발표가 나왔다.

다른 것보다 기자의 관심을 가장 크게 끈 부분은 '아론 키너'가 마침내 모습을 드러낸다는 대목. 아론 키너는 기자에게(그리고 아마 다른 많은 디비전 플레이어들에게) 이놈만은 잡고 끝내야 한다고 생각하게 만드는 그런 메인 빌런으로 자리매김하고 있는 캐릭터이기 때문이다.

2에서 워싱턴을 지키기 위해 분투하던 기자가 확장팩 배경이 뉴욕이라는 소식에 가장 먼저 든 생각이 아론 키너를 잡으러 가기 전 뉴욕 민방위 소집 해제(트로피 컴플릿)를 완수해야겠다는 것이었다.

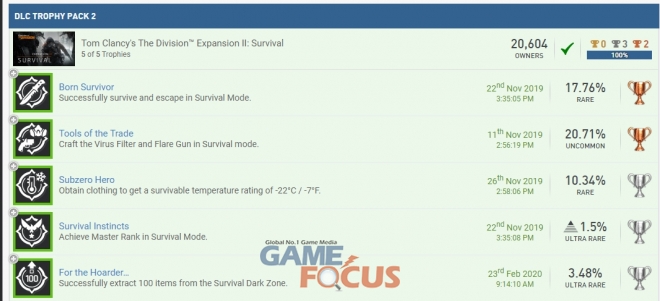

유비소프트는 본편의 트로피는 쉽게, DLC는 어렵게 내는 경향이 있는데 디비전 역시 마찬가지라 DLC들의 난이도가 굉장히 높다.

시간만 들이면 결국 되는 '지하'도 쉽지 않지만 개중에는 가장 쉽고, 2번째 DLC인 '생존'은 매번 성공한다는 가정 하에서도 30시간 정도를 투자해야 하는데다 실패했을 때의 대미지가 굉장히 커서 디비전 DLC 중 가장 난이도가 높은 DLC이다.

3번째 DLC '라스트 스탠드'는 매칭도 잘 안 되는 상황에서 한도끝도 없이 해야하는 구성으로, 이 세 고난이도 DLC 앞에서 수많은 디비전 요원들이 좌절했고, 대다수가 DLC는 포기하고 지나가고 말았다.

하지만 기자가 누군가. 세계구 트로피헌터 아닌가. 뉴욕에서 아론 키너를 상대하기 전 마무리해야겠다는 각오로 도전했다.

긴긴 도전 끝에 결국 지하와 라스트 스탠드를 끝내고 생존만 남았는데, 생존은 서바이벌 게임으로 기존 장비를 모두 포기하고 맨몸으로 들어가 현지에서 파밍한 장비로 로그요원을 물리치고 탈출해야 하는 내용이라 기존 파밍과 레벨이 전혀 도움이 되지 않는 구성이다.

물품을 6개까지 갖고 탈출할 수 있는데, 가장 큰 난관은 물품 100개 배송하기로, 매번 6개를 들고 탈출한다고 가정해도 17번을 성공해야 한다는 계산이 나온다. 트로피 난이도는 당연히 '울트라 레어', 최고등급.

서버도 불안정하고 마지막까지 가서 로그에게 당해버리면 멘탈 대미지가 엄청 크게 들어오는 상황에서 꾸역꾸역 해 나갔는데, 소집 해제된 선배 디비전 요원들이 들어와 파밍을 도와주기도 하고 파티를 짜서 함께 살아남으려 애써주는 분들도 있어 결국 확장팩 발매를 코앞에 둔 시점에서 뉴욕 민방위 소집 해제에 성공했다. 이 자리를 빌어 함께한 디비전 요원들, 특히 생존 장인 '손샤인'님께 감사를 전하고 싶다.

3년 11개월. 인고의 세월이었지만 결국 해냈다. 이제 민방위 소집 해제로 정예 디비전 요원으로 변신해 3월 3일 아론 키너를 족치러 갈 준비가 되었다.

유비소프트에서 현재 확장팩 예약판매를 진행중이니 아론 키너를 잡으러 갈 디비전 요원들은 어서 준비를 마치기 바란다. 아론 키너는 잡아야 디비전 요원으로 할만큼 했다는 말을 할 수 있지 않겠는가.

| |

| |

| |

| |

|

| 관련뉴스 | - 관련뉴스가 없습니다. |