지난 2019년 세계보건기구(WHO)가 기존 국제질병표준분류기준(ICD-10)을 30년 만에 개정한 ICD-11에서 게임이용장애(Gaming Disorder)를 질병으로 분류한 지 약 6년의 시간이 지났다. 전세계적으로도 큰 논란을 낳았던 WHO의 결정은 전문가들 사이에서조차 격렬한 찬반 논쟁을 불러일으키며 오늘날까지 사회적 쟁점으로 남아 있는 상황이다.

국내의 상황도 크게 다르지 않다. 단순히 게임을 많이 즐기는 ‘게임 과몰입’을 넘어 통제력을 잃고 게임에 대한 강한 갈망을 느끼며 일상생활에 심각한 기능 손상을 겪는 상태를 의미하는 게임이용장애는 올해 시행된 제9차 한국표준질병사인분류(KCD-9)에서도 논의가 마무리되지 못하며 최종적으로 2031년에 시행될 예정인 제 10차 한국표준질병사인분류(KCD-10)을 통해 질병 코드 포함 여부를 결정지을 예정이다.

질병코드화 찬반 갈등 6년째 ‘평행선’

게임이용장애의 질병 코드화에 대한 찬반 논쟁은 단순히 어떤 현상이 단순히 의학적으로 질병으로 분류되느냐 아니냐로 나뉘는 이분법적인 문제에서 그치지 않는다. 게임이용장애가 가져올 공중 보건상의 혼란, 그리고 게임 외에도 영화, 음악, 공연 등 수 많은 문화콘텐츠가 즐비한 현대사회에서 결국 건강한 문화생활이란 무엇이며, 그것을 규정할 수 있는가에 대한 근본적인 고찰이 필요해지는 상황이 되는 것이다.

게임이용장애를 둘러싼 사회적 합의는 6년째 이렇다 할 진전을 이루지못하고 표류 중이다. 게임을 질병으로 바라볼 것인가에 대한 기본적인 접근 시각부터 서로 다른 견해가 이렇다 할 교집합 조차 만들지 못하고 있기 때문이다.

보건복지부를 중심으로 하는 일부 보건 의료계는 게임이용장애 도입을 적극적으로 찬성하고 있다. 게임 과몰입으로 인해 일상생활에 심각한 기능적 손상을 겪는 사람이 존재하고 이를 질병으로 인정해 사회적 개입을 통해 적극적으로 치료해야 한다는 주장이다. 또한 이러한 사회적 시스템안으로 넣어야만 보다 넓은 의미의 공증보건 및 체계적인 의료 연구도 가능하다는 설명이다.

게임업계 및 학자들은 게임 과몰입 현상에 대해서는 일부 사례를 인정하면서도 게임 과몰입을 겪게 되는 과정의 원인이 ‘게임’에 있다고 주장하지 않는다. 즉, 사회적 요인, 심리적 문제의 복합적인 결과의 하나일 뿐 원인이 아니라는 것이다. 게임을 질병의 원인으로 지목한다면 다른 근본적인 문제(불안, 학업 스트레스, 가정 문제, 우울감 등)를 간과하게 되는 것이고 게임 산업 전체를 중독 유발 산업으로 취급하게 되어 오늘날 현대인의 여가생활의 하나로 자리잡은 게임 및 게임 문화자체에 대한 심각한 사회적 낙인이 발생한다고 맞서고 있다. 또한 과학적인 근거가 불충분한 상태에서 특정 행동을 질병으로 분류하는 것은 향후 다른 행동에 대한 질병화의 근거를 만들게 되고 이는 지나친 의료화로 이어질 수 있다고 경고하고 있는 상황.

게임포커스는 좁혀지지 않는 평행선을 유지하며 서로 다른 주장을 하고 있는 게임이용장애를 둘러싼 다양한 목소리를 살펴보고 우리 사회가 나아가야 할 바람직한 방향은 무엇인지 짚어보고자 한다.

*기사에 사용된 연구 논문에 대한 분석 방향은 방향성에 따라 해석에 약간의 차이가 있을 수 있는 점을 알려드립니다

왜 게임은 왜 중독으로 규정되었나? 개념 정의에서 용어 확립까지

학자와 전문가들 사이에 약간의 관점의 차이는 있지만 오늘날 게임이용장애에 대한 개념적인 정의를 최초로 언급한 사람이 누구냐고 물어본다면 뉴욕의 정신과 의사 이반 골드버그를 꼽는다.

그는 지난 1995년 ‘병리적 인터넷 사용(Pathological Internet Use, PIU)’이라는 개념을 제안하며 인터넷 중독에 대한 문제점을 최초로 언급했다. 1990년대 후반 초고속 인터넷이 급속도로 발전하기 시작하면서 일상생활에 영향을 줄 정도로 인터넷에 과몰입하는 현상을 목격하고 이러한 행동을 ‘충동조절장애’의 일종으로 분류해야 된다고 주장한 것.

이반 골드버그의 원본글은 현재 찾아볼 수 없지만 그가 제안한 8가지 기준(몰두, 관용, 금단, 조절 상실 등)이 중국 청소년 인터넷 중독 척도(CIA-Goldberg Scale) 마련에 상당한 영향력을 끼쳤다.

이반 골드버그의 원본글은 현재 찾아볼 수 없지만 그가 제안한 8가지 기준(몰두, 관용, 금단, 조절 상실 등)이 중국 청소년 인터넷 중독 척도(CIA-Goldberg Scale) 마련에 상당한 영향력을 끼쳤다.

당시 미국 정신 의학회(APA)에서 새롭게 공개한 정신질환 진단 및 통계 열람(DSM-4)의 약물 의존(Substance Dependence) 기준을 차용한 그는 인터넷 중독이 가져오는 증상이 약물에 대한 의존이 생겨나 더욱 많은 양이 필요해지고 이를 급작스럽게 끊으면 신체적, 정신적 고통을 겪는 것과 유사하다고 판단했다. 진단 기준 역시 ‘내성(Tolerance)’과 ‘금단(Withdrawal)’ 증상에 더 무게를 두는 물질중독의 접근 양상을 보였다.

하지만 온라인 정신과 게시판 psycom에 게제된 이반 골드버그의 주장은 당시 전문가들 사이에서도 설득력을 얻지 못했다. DSM 개정이 이루어질때마다 새로운 진단 기준이나 장애가 계속해서 추가돼 인간의 모든 특성을 병리화 시키는 것이 아니냐는 비판의 목소리가 컸고 이반 골드버그 의사 스스로도 “이 기준은 진지한 의학적 제안이 아니라 DSM의 과잉진단 경향을 풍자(Block / 2008, American Journal of Psychiatry) 하기 위해 올린 글”이라고 언급했기 떄문이다. 한 마디로 정신과 의사인 그 역시 DSM이 지나치게 진단 범위를 넓혀가는 것에 대한 비판적 입장을 가지고 있었고 이를 풍자하기 위해 인터넷을 소재로 한 일종의 가짜 장애를 만든 것.

인터넷 중독 개념을 구체화 시킨 킴벌리 영 교수(이미지 : TEDx Talks)

인터넷 중독 개념을 구체화 시킨 킴벌리 영 교수(이미지 : TEDx Talks)

비록 진지한 담론으로까진 이어지지 못했지만 이반 골드버그의 주장은 많은 비슷한 문제의식을 가지고 있었던 학자나 의사들에게 많은 영향을 줬다.

그리고 피츠버그 대학교의 킴벌리 영(Kimberly Young) 교수를 통해 오늘날까지도 사용되고 있는 ‘인터넷 중독(Internet Addiction Disorder, IAD)’이라는 개념이 구체화되기 시작했다.

영 교수의 가장 대표적인 논문은 1998년 발표된 ‘인터넷 중독: 새로운 임상적 장애(Internet addiction: Emergence of a new clinical disorder)’다. 논문에서 공개한 진단 기준 역시 DSM-4에 의거한 것이나 그 특성이 병리적 도박(Pathological Gambling)의 기준을 차용했다는 점에서 이반 골드버그의 주장과 궤를 달리한다. 내성과 금단 외에도 ‘거짓말’, ‘몰두’, ‘현실 생활 문제’ 등 행동적 측면의 요소를 포함시켜 행동 중독의 특성에 더욱 중점을 둔 것이 특징이다. 해당 논문을 통해 그녀는 ‘중독(Addiction)’과 ‘장애(disorder)’라는 용어를 함께 사용하며 학자들 사이에서 큰 학술적 논란을 불러일으켰다.

해당 논문은 ‘인터넷 사용 그 자체는 현실 생활에 심각한 기능적 문제를 일으킨다는 점에서 ‘장애’로 규정되며 그 원인을 ‘중독’이라는 행동적인 특성에서 찾았다’고 요약할 수 있다. 한 마디로 중독적인 인터넷 사용은 행동적인 장애를 불러일으키는 결과로 이어지게 된다는 것인데 이는 인터넷 과몰입을 ‘중독’의 범주로 끌어들이려는 시도라고 볼 수 있다.

그러나 당시 정신의학계는 약물이나 알코올과 같은 물질 의존을 통해 뇌의 생화학적 변화나 의존성이 발견되어야만 ‘중독(Addiction)’으로 인정하는 분위기가 있었고 영 교수 역시 학계의 내부의 반발을 의식해 논문 내에서 중독적 인터넷 사용(addictive Internet use)이라는 현상을 지칭하기 위한 전략적인 수단으로 병리적 인터넷 사용(Pathological Internet Use, PIU)이라는 용어를 선택했다. 이는 병리적이라는 말 자체가 질병의 특성을 지닌다는 의미를 어느정도 내포하면서도 동시에 중독(Addiction)이라는 강력한 표현보다는 비교적 중립적이고 학술적인 느낌을 주기 때문.

오늘날 전문가들은 당시 영 교수의 논문의 표현이 학자들의 논쟁을 피하기 위한 전략적인 포석이었다는 분석이다. 인터넷 사용이 중독 물질이냐 아니냐와 같은 학술적 용어 논쟁이 중요한 것이 아니라 이러한 현상으로 인해 인터넷 사용 통제력을 잃는 것이 병리적 현상으로 이어지는 것에 대한 학술적인 관심을 유도하기 위한 시도라고 보는 것이다.

문제 개념의 진화... '인터넷'에서 '게임'으로

인터넷의 과도한(?) 사용 그 자체를 ‘중독(Addiction)’으로 볼 것인가에 대한 논쟁은 꾸준히 이어지고 있다. 찬성측 학자들과 전문가들이 인터넷 사용 통제능력의 상실을 일종의 ‘질병 증상’ 중 하나로 본 것에 반해 반대측 학자들과 전문가들은 질병이 아닌 외부 환경 및 심리적 원인이 인터넷 과몰입으로 이어진다고 팽팽히 맞서고 있다.

이렇다 할 학술적 결론이 나지 못한 채 팽팽한 대립이 이어지던 2000년대 무렵 다양한 연구를 통해 단순히 인터넷을 오래 사용한다고해서 심각한 문제가 발생하지 않는다는 결론에 다다르게 된 정신과의사 및 심리학자들은 문제적 인터넷 사용(Problematic Internet Use)의 원인이 인터넷 사용 그 자체의 ‘양(量)’ 보다는 ‘질(質)’에 있는지를 연구하기 시작했다.

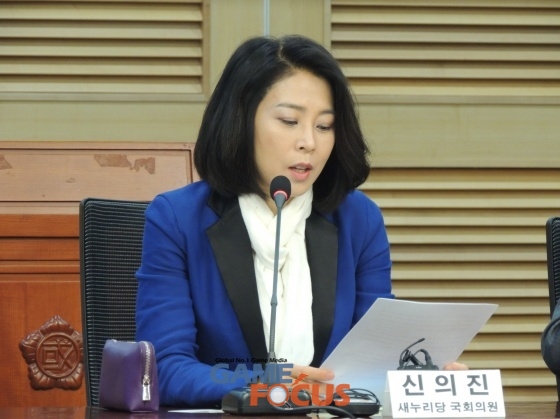

당시 새누리당 신의진 의원의 이른바 '4대중독법'은 사회적으로 큰 논란을 낳았다

당시 새누리당 신의진 의원의 이른바 '4대중독법'은 사회적으로 큰 논란을 낳았다

이러한 연구를 통해 학자들은 온라인 게임 플레이가 강력한 심리적 중독 기전을 가졌다는 것을 발표하게 된다. ‘즉각적 보상’, ‘현실 도피’, ‘몰입’, ‘온라인 게임의 사회적 상호작용’ 등 심리적 중독 기전이 곧 중독적인 행동을 유발시킨다고 분석했는데 행동 중독 분야의 선구자로 평가받는 마크 그리피스 교수는 온라인 게임이 가진 고유한 특성이 도박 중독과 유사하다는 점에 주목하며 ‘게임’이 단순한 취미 활동을 넘어 심리적인 취약성을 가진 사람에게 중독적 행동을 유발할 수 있는 잠재력에 대한 위험성을 경고했다.

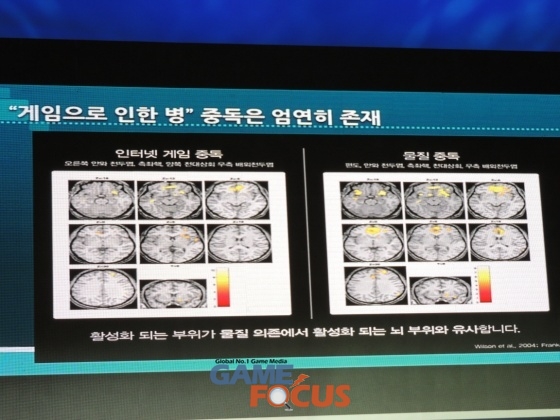

신의진 의원은 한 포럼에 참석해 물질중독과 유사한 기전이 게임에도 있다고 설명했다

신의진 의원은 한 포럼에 참석해 물질중독과 유사한 기전이 게임에도 있다고 설명했다

국내에서도 2000년대 후반부터 일부 청소년들의 과도한 게임이용이 사회적 문제로 대두되기 시작했다. 그리고 그러한 논의가 한창이었던 2013년 당시 국회의원이었던 신의진 의원이 ‘중독 예방 관리 및 치료를 위한 법률안’, 이른바 ‘게임중독법’을 발의하며 사회적인 커다란 이슈를 만들어냈다.

해당 법안은 게임을 알코올, 마약, 도박과 함께 4대 중독 물질로 규정하고 이를 법적으로 관리하는 내용을 담고 있었으며 게임이 곧 중독 물질인가에 대한 사회적인 큰 논란을 불러일으켰다.

중독학계와 학부모 단체를 중심으로 한 찬성측과 게임업계, 학자들을 중심으로 한 반대측의 팽팽한 담론이 오고갔지만 결국 해당 법안이 가지는 과학적인 근거 부족이 전문가들 사이에서 지적됐고, 이와 함께 개인의 자유로운 활동을 억압하는 것이라는 게이머 및 시민단체들의 거센 반발에 부딪혀 최종적으로 게임중독법은 국회 통과가 무산됐다.

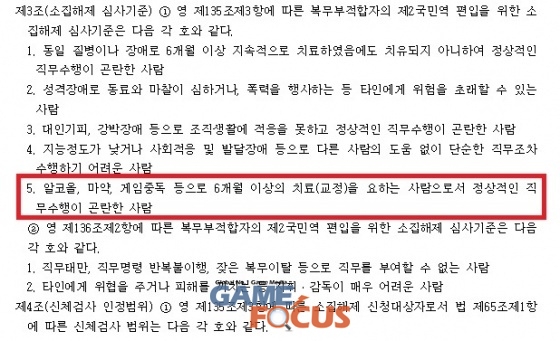

한때 게임중독을 포함시켜 지난해 논란이 되었던 병무청의 '공익근무요원 복무부적합자 소집해제 처리규정'과 관련해 병무청 역시 논란이 되자 '게임중독' 항목을 삭제한 바 있다

한때 게임중독을 포함시켜 지난해 논란이 되었던 병무청의 '공익근무요원 복무부적합자 소집해제 처리규정'과 관련해 병무청 역시 논란이 되자 '게임중독' 항목을 삭제한 바 있다

게임중독법이 우리 사회에 남긴 것은 단순히 게임을 중독물질로 보는 것이 옳은가 혹은 옳지 않은가에서만 그치지 않는다. 그간 우리 사회에서 깊게 논의되지 않았던 ‘게임 중독’ 및 게임을 둘러싼 사회적 갈등이 얼마나 깊은지를 다시 한 번 확인했다는 점, 더 이상 게임을 일상 생활의 여흥이 아닌 문화 콘텐츠의 한 축으로 바라봐야 된다는 진지한 토론의 장을 갖추게 만들었다는 점에서 많은 시사점을 갖는다.

결국 인터넷에서 게임으로 관점이 옮겨진 연구는 오늘날 인터넷이라는 가장 큰 범주 아래에서 게임이라는 특정 행위가 문제의 핵심이라는 주장에 조금씩 힘을 불어넣기 시작했고 수십 년의 논쟁과 연구 끝에 WHO는 게임이용장애를 공식 질병으로 분류하고 ICD-11에 포함시키게 된다.

교육-학부모 단체 "게임으로 인해 삶의 기능이 손상", 정신건강의학/상담심리학 "과학적으로 이미 검증됐다. 이제는 도입을 논할 때"

국내 도입을 찬성하는 전문가 및 단체들은 게임이용장애를 공중보건 차원에서 관리해야 할 질병으로 보고 WHO의 결정대로 게임이용장애를 한국표준질병사인분류(KCD)에 편입시켜야 한다고 주장하고 있다.

비전문가인 학부모 및 일부 시민단체 등은 자녀의 학업 부진의 원인은 과도한 게임 이용에 있으며 이로 인해 학업 및 일상 생활에서 문제가 생기고 있다고 설명한다. 게임 과몰입으로 인해 사회성이 결여되고 대인 관계 문제 등의 여러가지 문제가 복합적으로 작용한다는 것이다.

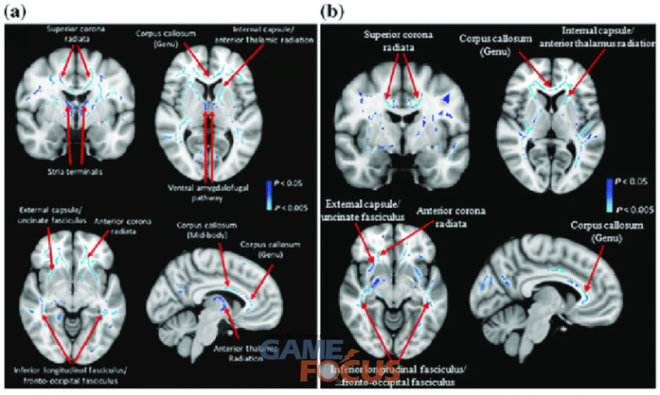

인터넷 중독(IAD)과 아편 중독의 유사함을 입증하기 위한 중국 하오 레이, 린 푸춘 박사의 최신 신경영상 연구 결과(이미지 : ResearchGate)

인터넷 중독(IAD)과 아편 중독의 유사함을 입증하기 위한 중국 하오 레이, 린 푸춘 박사의 최신 신경영상 연구 결과(이미지 : ResearchGate)

과학적인 근거를 내세우는 전문가들은 게임이용장애는 반드시 의료제도 안으로 들어와야 되며 이를 통해 개인의 치료를 넘어 사회적인 기능 손상을 방지할 수 있다고 설명한다. 국내 대표 찬성측 전문가인 가톨릭대학교 의정부성모병원 정신건강의학과 이해국 및 정신의학계 전문가들은 임상실험을 통해 게임이용장애 환자들의 뇌를 기능적 자기공명영상(fMRI)로 촬영해본 결과 일반인들과 다른 뇌 기능 및 구조적 변화가 관찰됐다고 주장하고 있다.

가장 대표적인 논문이라고 할 수 있는 이스라엘 아리엘대 아비브 와인스타인 행동과학과 교수는 2017년 ‘정신의학 개척자들(Frontiers in Psychiatry)’에 발표한 논문인 ‘인터넷 게임 중독의 신경생물학적 연구에 대한 스코핑 리뷰(A Scoping Review of Neurobiological Research in Internet Gaming Disorder. 2017.9)’에서는 게임 중독이 물질 중독과 유사한 신경학적 기전을 가지고 있음을 보여주는 뇌 영상 연구들을 종합적으로 분석했다.

특히 게임 중독자의 뇌 구조적, 기능적 변화를 확인한 76개의 연구를 검토해 전두엽 피질(prefrontal cortex)의 기능이상과 보상 회로의 변화가 나타난다는 결론을 내렸는데 이러한 변화가 충동 조절, 의사 결정, 보상 처리와 같은 행동에 어떻게 영향을 미치는지 설명하고 게임 중독이 단순한 습관이 아닌 실제적인 뇌 질환일 수 있다는 근거를 제시했다.

다만 해당 논문은 발표 직후 다양한 후속 연구를 통해 의학적으로도 과학적으로도 문제와 한계점이 있다는 지적도 있었다. 해당 논문에 대한 비판에 나선 전문가들은 사례에서 보여준 뇌의 변화가 게임 중독이 원인인지, 아니면 뇌의 변화로 인해 게임 중독이 결과로 나타나는지에 대한 인과 관계가 명확하게 밝혀지지 않았으며 게임 중독에서 발견되는 뇌의 변화가 우울증, ADHD와 같은 다른 정신질환이나 운동, 독서, 음악 감상 등 몰입도가 높은 다른 활동에게서도 나타날 수 있기 때문에 이러한 뇌의 변화를 오롯이 게임 중독만의 고유 특성으로 보기는 어렵다는 것이 그 이유였다.

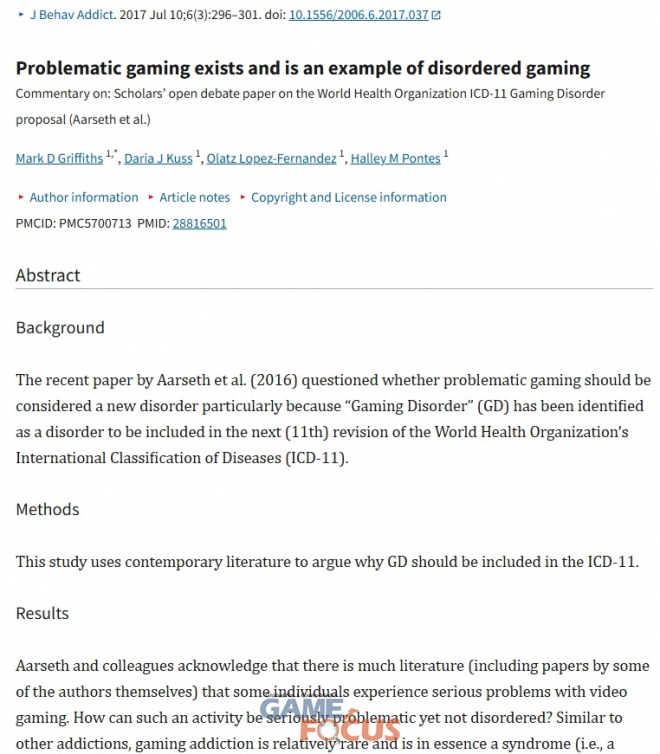

학자들 사이에서 뜨거운 관심을 받았던 마크 그리피스의 '게임 이용 장애의 ICD-11 등재는 시기상조이며, 연구 기반이 취약하고 낙인을 초래하므로 철회되어야 한다(Scholars' open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal)'를 재반박한 논문

학자들 사이에서 뜨거운 관심을 받았던 마크 그리피스의 '게임 이용 장애의 ICD-11 등재는 시기상조이며, 연구 기반이 취약하고 낙인을 초래하므로 철회되어야 한다(Scholars' open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal)'를 재반박한 논문

이 외에도 WHO의 질병분류의 중요한 근거 자료가 된 자료이자 신경과학적 연구들을 종합적으로 분석한 독일 울름 대학교 크리스티안 몬타그 교수의 인터넷 게임 장애: 신경생물학적 및 생리학적 연구 결과에 대한 메타분석(Internet Gaming Disorder: A Meta-analytic Investigation of Neurobiological and Physiological Research Findings, 2018), 스위스 로잔 대학교 임상심리학자 조엘 빌리외의 ‘인터넷 게임 장애: 임상 및 심리사회적 상관관계에 대한 체계적 고찰 및 메타분석(Internet Gaming Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis of Its Clinical and Psychosocial Correlates. 2019), 게임이용장애 질병 분류에 대한 반대 의견을 낸 학자들의 공동 성명에 대한 직접적인 반박 내용을 담아 화제가 된 영국 노팅엄 트렌드 대학교 소속의 심리학자이자 행동 중독 분야의 권위자인 마크 그리피스가 반대측 학자들의 입장을 재반박한 '게임 이용 장애는 분명히 존재하며, 등재를 통해 공중보건적 대응을 시작해야 한다. ICD-11 등재 결정은 시의적절하다(Problematic gaming exists and is an example of disordered gaming: Commentary on: Scholars' open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposa. 2017l)' 등 다양한 게임중독 관련 논문이 학계의 주목을 받았다.

다만 이러한 다양한 임상 연구 및 분석 논문 역시 표본 수가 적다는 구조적 한계, 진단 기준의 불일치, 인과관계의 불명학성, 의료적 개입의 효과적 증거 불충분 등 다양한 반박 의견에 부딪히며 현재까지도 끝없는 논쟁을 이어나가고 있는 상황이다.

게임중독 반대 전문가 및 학자들도 '의학적, 과학적으로 증거가 충분하지 않다' 신중론

다만, 여기서 중요하게 살펴볼 점은 이러한 찬성론에 반대 의견을 보인 학자들 역시 게임 과몰입은 없다고 주장하는 것이 아니라 ‘질병으로 분류할 만큼의 의학적, 과학적 증거가 충분하지 않다’는 신중론을 보이고 있다는 점이다.

국내 대표적인 찬성파 학자인 이해국 교수는 한 언론과의 인터뷰를 통해 게임이용장애를 ‘중독성 행동에 의한 장애’의 하위 항목으로 보고 있으며 게임 이용 패턴이 비정상적인 상태를 지칭한다고 설명한다. 특히 ‘조절 불능(Loss of Control)’, ‘우선시(Prioritization)’를 핵심증상으로 지목하고 있는데 이는 게임을 장시간 하는 것이 중요한 것이 아니라 게임을 즐기지 않을 때 괴롭고 삶의 중요한 부분을 희생하면서까지도 게임에 몰두하는 상태가 문제라고 지적한다.

게임이용장애로 인한 일종의 낙인 효과에 대해서는 “정신질환에 대한 편견을 스스로 내포하고 있는 무책임한 발언”이라고 일축한다. 신체적이든 정신적이든 문제가 분명히 있다면 치료를 받아야 되며 만약 낙인이 실존한다면 정신건강 문제에 대한 사회적 편견을 없애는 것이 중요하다며, 단순히 이러한 우려로 인해 질병 인정을 반대해서는 안된다고 강조했다.

이 교수는 게임이용장애의 KCD 편입이 유병률 1% 정도로 추산되는 정말 심각한 환자들에게 건강보험 혜택을 통한 체계적인 치료를 제공하기 위한 사회적 안전망 구축임을 강조한다. 광범위적인 적용에 대한 우려에 대해서는 “오히려 ICD-11의 기준이 과거 DSM-5의 인터넷 게임 장애 기준보다 훨씬 보수적이며 다른 진단조건 충족과는 무관하게 ‘게임 때문에 중요한 관계, 일, 교육 등을 위태롭게 하거나 잃은적이 있다’는 조건이 반드시 충족되어야 된다”고 설명했다. 일각에서 이야기하는 무분별한 환자 양산 우려는 기우라는 것이다.

끝으로 그는 결국 게임이용장애가 질병인가 아니냐는 학문적인 논의하는 보다 디지털 기술이 발전하면서 생기는 다양한 건강문제를 누가 어떤 방식으로 책임을 질 것인가라는 사회적 화두로 문제를 바라볼 것을 촉구하기도 했다.

역사로 바라본 병리화의 기록, 핵심은?

학술적인 관점에서 잠시 벗어나 역사학적인 관점에서 살펴보면 인류 역사에 다양하고도 급속도로 변화되는 것들이 생겨날수록 이를 중독화 시키거나 병리화(pathologization, 질병화) 하려는 시도가 항상 있어왔다. 특히 이러한 시도는 전세계적으로 큰 영향을 끼키는 새로운 문화콘텐츠가 발굴되거나 기술 보급이 이루어지는 경우에 두드러졌다. 이는 단순히 새로운 것을 경계하는 심리를 넘어서 새로이 나타나는 사회적 현상을 기존의 질서나 도덕적 틀 안에 묶어두거나 또는 이해하기 어려운 사회적 문제를 개인의 일탈이나 질병으로 치환하려는 경향을 반영한다.

18세기와 19세기 미국과 유럽에서 소설(NOVEL)이 대중화 되었을 때 여성들이 과도하게 몰두하는 현상을 두고 ‘정신을 쇠약하게 만들고’, ‘비현실적인 기대를 심어주며’, ‘가정의 의무를 소흘히 하게 만든다’라는 비판과 함께 이른바 ‘독서 중독(Reading Addiction)’과 유사하게 여겨지며 소설을 읽는 것이 도덕적 해이를 가져오고 정신 질환의 원인이 된다고 지목받은 바 있다.

1890년에 그려진 그림인 제임스 앙소르의 작품 '오스텐드에서의 목욕'은 벨기에의 해안 도시 오스텐드에서 해수욕을 즐기는 유럽 중산층을 묘사했다. 이처럼 당시의 여행 문화는 많은 이들에게 상당한 영향력을 행사했다

1890년에 그려진 그림인 제임스 앙소르의 작품 '오스텐드에서의 목욕'은 벨기에의 해안 도시 오스텐드에서 해수욕을 즐기는 유럽 중산층을 묘사했다. 이처럼 당시의 여행 문화는 많은 이들에게 상당한 영향력을 행사했다

19세기에는 증기기관차와 철도가 도입되었을 때 유사한 논쟁이 있었다. 기차의 빠른 속도와 진동이 사람의 신경계를 파괴하고 정신병을 유발시킬 수 있다는 우려가 제기되었으며 일부 의학자들이 여행에 의한 강박적인 집착을 ‘여행 중독(Travel Addiction)' 또는 '기차 중독(Train Addiction)'과 유사하게 판단하기도 했으며 '드로모마니아(dromomania)'로 불리기도 했다.

20세기에 들어서는 1950년대 록앤롤, 1980년대 메탈 및 힙합 음악에 대해 ‘청소년을 타락시킨다’, ‘중독적이다’라는 병리적 담론이 있었으며 TV가 보급되기 시작하던 1970~80년도에는 이미 텔레비전 중독(Television Addiction)’이라는 용어가 사용됐다. 특히 텔레비전 중독은 오늘날 우리가 잘 알고 있는 인터넷, 게임, 스마트폰, 소셜미디어 중독의 개념을 정립하는데도 직/간접적인 영향을 줬다.

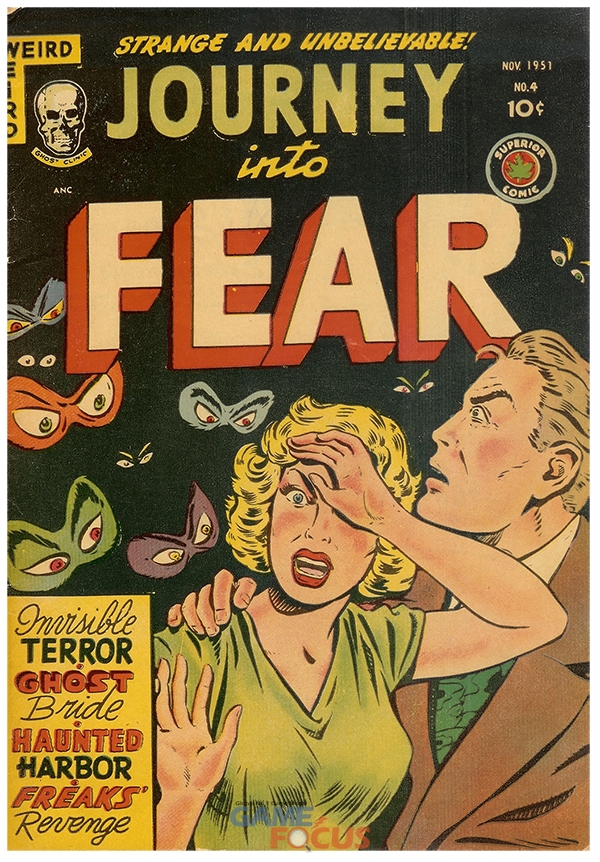

공포 속으로의 여정 4호(1951. 11) 해당 만화는 아이들을 타락시키고, 범죄, 공포, 폭력으로 길러 범죄자로 만든다 여겨졌다(이미지 출처 : J. 버칠)

공포 속으로의 여정 4호(1951. 11) 해당 만화는 아이들을 타락시키고, 범죄, 공포, 폭력으로 길러 범죄자로 만든다 여겨졌다(이미지 출처 : J. 버칠)

일본 문화 콘텐츠의 황금기였던 1980년도에서 1990년도에는 사회적으로 큰 파장을 낳았던 도쿄/사이타마 연쇄 유아납치 살해사건으로 잘 알려진 미야자키 쓰토무 사건 이후 주요 언론이 앞다투어 만화나 애니메이션에 빠진 사람들을 잠재적 범죄자로 낙인찍었으며 일본 사회 내에서도 ‘오타쿠’를 ‘사회적인 병리 현상’의 하나로 분류하고 병리화의 틀에서 진지한 논의를 시도한 바 있다. 결국 이러한 역사적인 일종의 패턴화가 되어버린 병리화 시도가 인터넷과 게임이라는 디지털 콘텐츠 시대에도 반복되고 있다는 것이 학계의 중론이다.

후속 기사 'KCD 등재를 앞둔 '게임이용장애', 균형 속에 답이 있다'로 이어집니다(바로가기)

| |

| |

| |

| |

|